説明

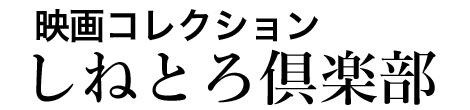

ベンテンコゾウ/脚本:八尋不二。音楽:斉藤一郎。監督:伊藤大輔。市川雷蔵の歌舞伎十八番シリーズの第一作。お馴染みの白波五人男で浜松屋の啖呵が小気味よい。第9回ブルーリボン賞受賞。日本佐衛門:黒川弥太郎、南郷力丸:田崎潤、赤星十三:島田竜三、忠信利平:舟木洋一。小気味よい展開がとにかく面白い。娯楽時代劇の見本みたいに納得してしまう出来具合。冒頭、賭博場のシーンから、筆頭家老をおじに持つ悪侍とその仲間たちが博奕に興じる様子から、一足先に入り込んで菊之助が悪侍たちをいなしてさっさと逃げる。この冒頭のほんのわずかな展開でこの映画の敵と味方をはっきりと紹介するという見事な脚本。特に勝新太郎扮する遠山の金さんの登場場面が粋である。クライマックスで相まみえる金四郎と菊之助、大映を背負う二人。どうやって菊之助たちが最後の大勝負を仕掛けるのか、遠山金四郎の奉行たちの行動、悪事をたくらむ侍たちの謀略、菊之助が肌身離さない守袋を始め見え隠れするラストシーンへの伏線の面白さは絶品。クライマックス宿屋の踊り場で搦め手たちに囲まれ、実の父親と妹の姿を見てお互いを見つめあうシーンは感動的でもある。逃げ場を失って自ら命を絶とうとすると御用提灯が群がり「弁天小僧を捕った」という声と共にカメラはぐっと引く。町中に広がった御用のちょうちん、画面の中央に固まる弁天小僧を取り押さえた提灯で「終」。市川雷蔵の弁天小僧以来、美空ひばりが1960年に東映で撮った以外は戦後の映画では見当たらない。歌舞伎の世界だと尾上菊五郎。1958年12月13日〜27日丸物会館、併映「親不孝通り」。1959年5月21日〜25日千歳劇場、併映「底抜け忍術合戦」。1960年7月11日〜14日丸物会館、併映「人肌牡丹」「ああ江田島」。1960年8月13日〜15日二川銀映、併映「伊豆の踊子」「緋鯉大名」【サイズ:A2写真ニュース】【年代:1958】